1回生「美術・工芸」の授業の様子です。

葉っぱなどの凸凹がある物に紙をあて、その上からクレヨンや色鉛筆で擦り、紙に模様を写し取ることを楽しむ【フロッタージュ】という技法があります。

その葉っぱを集めに学院の裏山に行きました。

「こんなに色づいている」「この葉っぱは模様が取りやすいかも!」など友達と話をしながら散策・・・

賑やかな声に、先生たちも窓から「何を探しているの?」と声をかけてくださいました。

仲良しメンバーで、はいチーズ!

1回生「美術・工芸」の授業の様子です。

葉っぱなどの凸凹がある物に紙をあて、その上からクレヨンや色鉛筆で擦り、紙に模様を写し取ることを楽しむ【フロッタージュ】という技法があります。

その葉っぱを集めに学院の裏山に行きました。

「こんなに色づいている」「この葉っぱは模様が取りやすいかも!」など友達と話をしながら散策・・・

賑やかな声に、先生たちも窓から「何を探しているの?」と声をかけてくださいました。

仲良しメンバーで、はいチーズ!

2回生の保育所実習前の学院での様子です。

体育の授業終わりにまだまだ元気だった学生さんがバレーのパスを何回続けてできるかに挑戦していましたよ!楽しい雰囲気で汗だくになるまで何度も挑戦していました!良い気分転換になったようです!

福地ゼミではリフレッシュdayということでバドミントンをしました。白熱した試合が続き、チャイムが鳴り終わった後も続けているほど楽しい時間を過ごしていましたよ!

2回生 幼免スクーリング「幼児と健康」の様子です。

幼免スクーリングとは、

幼稚園教諭2種免許を取得するために、提携校の「近畿大学九州短期大学」の授業を受講します。卒業時には「短期大学士」の学位も授与されます。

この授業では、左京区にある幼稚園と同法人の幼保連携型認定こども園にご協力いただき、運動会の見学をさせていただきました。

見学の中で子どもたちの様子、保育者の支援の仕方を学ぶことができ、準備、片付けのお手伝いの中で運動会をサポートする大変さ、連携の大切さを学ぶことができました。

貴重な機会をいただきました幼稚園、幼保連携型認定こども園の皆様、本当にありがとうございました。

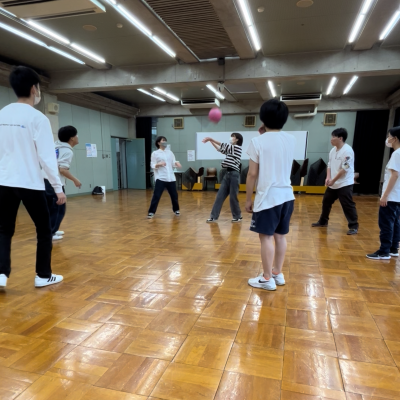

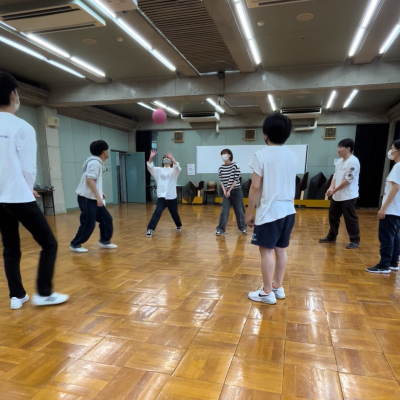

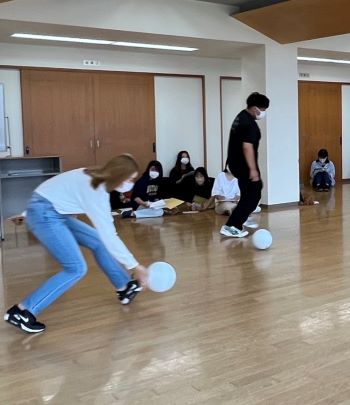

1回生の体育実技「ボールを使った運動あそび」の様子です。

ボールとのふれあい遊びから始め、その後はボールを転がしたり、足に挟んだり、後ろの人に送ったり、ボールにたくさん触れ合って遊びましたよ!

2回生が保育所・教育実習指導の授業の中でエプロンシアター作りをしました。

本を見たり、検索したりしながら、自分がどんなエプロンシアターを作るかを決め、そこから製作に取り掛かりました。

エプロン本体から作る学生さん、市販の無地のエプロンを買ってその他の各パーツを縫っていく学生さん、綿を入れて立体的に工夫したり、演じる時にポケットから出し入れを行うためのポケットを作ったり、フェルトや生地をうまく利用して伸び縮みできるようにしたり・・・色々な工夫が見られました。

休み時間や放課後を使って、先生と一緒に手芸教室と題して一緒に作ったりもしましたよ。

発表の日はグループに分かれて発表しあい、先生として演じたり、子どもになりきって楽しんだり、お互いの評価や感想を書きながら発表しました。

是非、保育所実習や、教育実習の時に子どもたちの前で演じてみてくださいね。