7月20日にオープンキャンパスを開催しました!

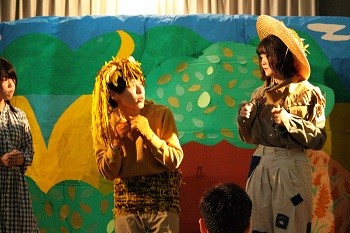

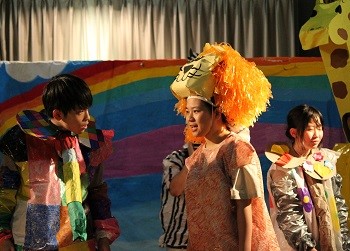

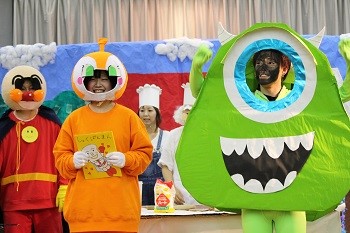

今回は「在校生による子どもたちとのあそびに参加しよう♪」の模擬授業を行いました。

ご参加くださった皆様ありがとうございました!

オープンキャンパス参加者のみなさんと在校生スタッフ、そして同法人の保育園からこどもたちも参加してグループに分かれます。グループ内で家族に見立ててお父さん役・お母さん役などを決めて、食材カードの入ったくじを順番に引いていきます。引いた食材でできる晩ごはんのメニューを考えてグループごとに発表しました。

どんな食材を引くのか、どんなメニューができるのか、参加者のみなさんもこどもたちもわくわくしながら楽しむことができました。

学生スタッフによる進行で模擬授業がスタート!

くじで引いた食材カードを並べて、グループで晩ごはんのメニューを相談中♪

どんなメニューができるかな?

模擬授業の後は校内見学や学食体験、個別相談などを実施しました。パンフレットだけではわからない京都ほせんの雰囲気や学生の様子なども感じていただけたのではないでしょうか。

そして次回のオープンキャンパスは…

8月3日(土)10:00~開催!

模擬授業は「マシュマロチャレンジ!」です。

AO入試を検討しておられる方は、オープンキャンパスもしくは個別見学にて、

AO入試のエントリーシートをお渡ししていますので是非ご参加ください!

1、2年生のみなさんや保護者の方のご参加も大歓迎です!